TCOの意味とは?最適化のための注意点を解説

「TCO」とは「Total Cost of Ownership」の略で、企業がPCやサーバー、ソフトウェアといったIT資産の導入、維持するにあたってかかる費用総額のことです。TCOを知ることで、トータルでどれだけの金額がかけられているのか、見えづらい維持費用も含めて可視化することができます。そのため、本当にコストを抑えるべき箇所はどこになるのか、などを明らかにする目的にも活用されています。

TCOとは何か?

TCOとは、企業が社内にPC、サーバーなどの機器やソフトウェアを導入する際の購入費、設置費、システムの維持費などの総額のことです。

IT資産の費用として、目に見えるコスト「ハードウェア・ソフトウェアの購入費」などは考慮されるのですが、見えづらいコスト「運用・維持管理にかかる費用」は考慮されない場合が多いという現状があります。

しかし維持管理費用は、システムの複雑化によるサポートの利用、月額制でサービスを提供するSaaSの普及や、オープンソースのソフトウェアの利用などにより増加傾向にあります。

そこで、トータルでどのくらい費用がかかっているのかを見極めるためにTCOが必要なのです。

TCOを見直す時期は「システムを導入または入れ替えるタイミング」がベストです。システム導入・入れ替えの費用と維持管理費用とを合わせて、全体的な見直しを行うことができるためです。

TCOを把握し最適化するメリット

TCOを把握し、最適化することには、以下のように複数のメリットがあります。

コスト削減につながる

クラウドの普及によりITシステムの導入にあたっての初期費用が下がり、社内に新しいシステムを導入するハードルは低くなったものの、以下の原因でシステムの維持費・管理費が増加しつつあります。

- SaaSの利用増加

- 必要のない月額契約が解約されず放置されている

TCOを算出することで無駄なコストの見える化が可能となり、何にどのくらいの費用がかかっているのかを明らかにできます。そのうえで不必要なコストの削減につなげられます。

表面的な費用削減を避けられる

TCOを算出することでシステムの維持にかかる費用を把握できるため、ハードウェアやソフトの購入・システム導入といった初期費用だけを削るという安易なコスト削減を避けられます。

PCで例を挙げると、初期費用削減のために中古品のPCを購入したところ、その後の維持・トラブル対応に費用がかさみ、新品を購入した方が安くついたというケースです。このケースでは費用だけではなく、作業効率の低下、トラブル対応の時間などという損失も生み出しています。

自社システムのTCOの算出をすることで、何に投資すればいいのかが明確になり、少ない投資で最大の効果を出すために必要な設備をそろえられるというメリットが得られます。

企業の予算を必要なことに充てられる

企業経営は、顧客にとって価値の高い新規商品・サービスを提供し続けることで、長期的な発展が望めます。そのために、IT予算は商品の企画・開発やマーケティングのためのシステム整備など、企業の戦略に必要なシステムに投資する必要があります。

自社システムのTCOを算出することで、必要なコストと不必要なコストを見極められるため、より成長に必要なIT資産や生産設備の導入に投資を集中できます。つまり、TCOを理解することで企業の生産性を向上させられるのです。

自社のTCOを算出するには

自社のTCOを算出するには、以下の3つのプロセスが必要です。

初期導入コストを計算する

まず、システム導入時の購入費用とそれに付随する設置・設定費用を明らかにします。

業務に必要なPCやサーバーなどのデバイス・ソフトウェアの購入費、業務用システムの導入費などを明確にすることで、何にいくらかかっているのかを把握していきます。

運用管理コストを計算する

続いて、システムの運用管理にかかっている費用を算出します。

具体的には、サーバー管理費やソフトウェアのバージョンアップ、データのバックアップを取るための費用やソフトウェアのライセンス契約・アカウント管理費などが該当します。また、設備の管理に関わるサポート、監視のための人件費も運用コストに含めて計算します。

機会損失コストを計算する

最後に、システムダウンやコンピューターウイルスの感染、人為的ミスなどによって生じた損失を算出します。システム障害の原因調査や復旧にかかった費用も含め、年間の合計を算出します。

TCO削減に効果的な方法を知ろう

次に、TCO削減に効果的な方法を解説します。

ハードウェア・ソフトウェアの調達方法を統一する

ハードウェア、ソフトウェアの導入元を統一することで窓口を一本に絞り、手続きを簡素化することができるため、コストの削減につなげられます。

同一の機種やソフトウェアの購入により、ボリュームディスカウントが適用されるというメリットが得られる場合もあります。

デスクトップ環境を統一する

社内で使用するPCの設定を統一することも、TCO削減に効果的な方法です。

OSのバージョンや構成が全て同一であれば、異なる仕様のシステムへの対応が不要になるため、PCの保守・運用の手間が軽減されます。トラブルの発生時に代替機を用意する際も、機種の選定、設定にかけるプロセスを短縮できます。

サポート業務をアウトソースする

社内で運用中のシステムを全てサポートするには、相応の人的リソースが必要となります。必要な知識、スキルを身につけるにはそれなりの時間がかかり、社内にノウハウを蓄積するためのマニュアル整備とアップデート、ナレッジベース作成なども、時間のかかる業務になります。すでに専門的なナレッジを持つ外部業者へ委託すれば、それらの時間と人員、費用を節約できるでしょう。

通信費を見直す

インターネットの通信費に関しては、加入したものの実際に使用していない回線があればそれを見直していきましょう。

また、専用線契約を一般回線に変える、バックアップ回線といったメイン回線以外のものについては同等の条件でさらに安価で信頼度のあるプランがないかを検討する、なども有効です。

不要なIT機器がないか見直す

導入していても実際に利用されていない機器や、あまり費用対効果が見込めない機器が社内にないでしょうか。

このような機器がある場合は、契約の見直しや、不要な機器の処分が必要となるでしょう。

ソフトウェアライセンスの費用を見直す

使用していないソフトウェアのライセンスが自動更新されていないかを確認しましょう。ライセンス数が適切かどうかについても確認します。管理されていないまま放置されているライセンスが、意外と多いかも知れません。

安易なコスト削減をしないよう注意する

ハードウェアやソフトウェアの購入費用といった目に見えるコストだけではなく、システム運用や障害対応などの費用といった、目に見えにくい維持費にも目を向け、最適化を行うようにしましょう。

そのうえで安易なコスト削減、例えば、安価な監視システムを導入してしまったことで、障害の発見や対応が遅れ、復旧に膨大な費用がかかってしまうといったことを避けなくてはいけません。適切なTCO削減には、長期的な視点をもつことが大切です。

長期運用を見据えて判断する

「今後新しいシステムが発売されるか?」「今後も継続されるシステムか?」など、システムの長期的な展望を見据えて、取捨選択を行うことも大切です。

今後のトレンドに沿うものか、将来も使い続けられるものか、事業規模の拡大に対応できるかなどを考え、費用を負担してまで維持すべきかどうかを判断しましょう。

まとめ:TCOの見直しを進め、コストを最適化しよう

TCOを見直すことで、初期コストだけでなくシステム維持のためのランニングコストにも目を向けられるようになり、コストの削減や適切な投資を実現できるようになります。

TCOの削減にはさまざまな方法がありますが、なかでもサポート業務のアウトソースを一度検討してみるのはいかがでしょうか。

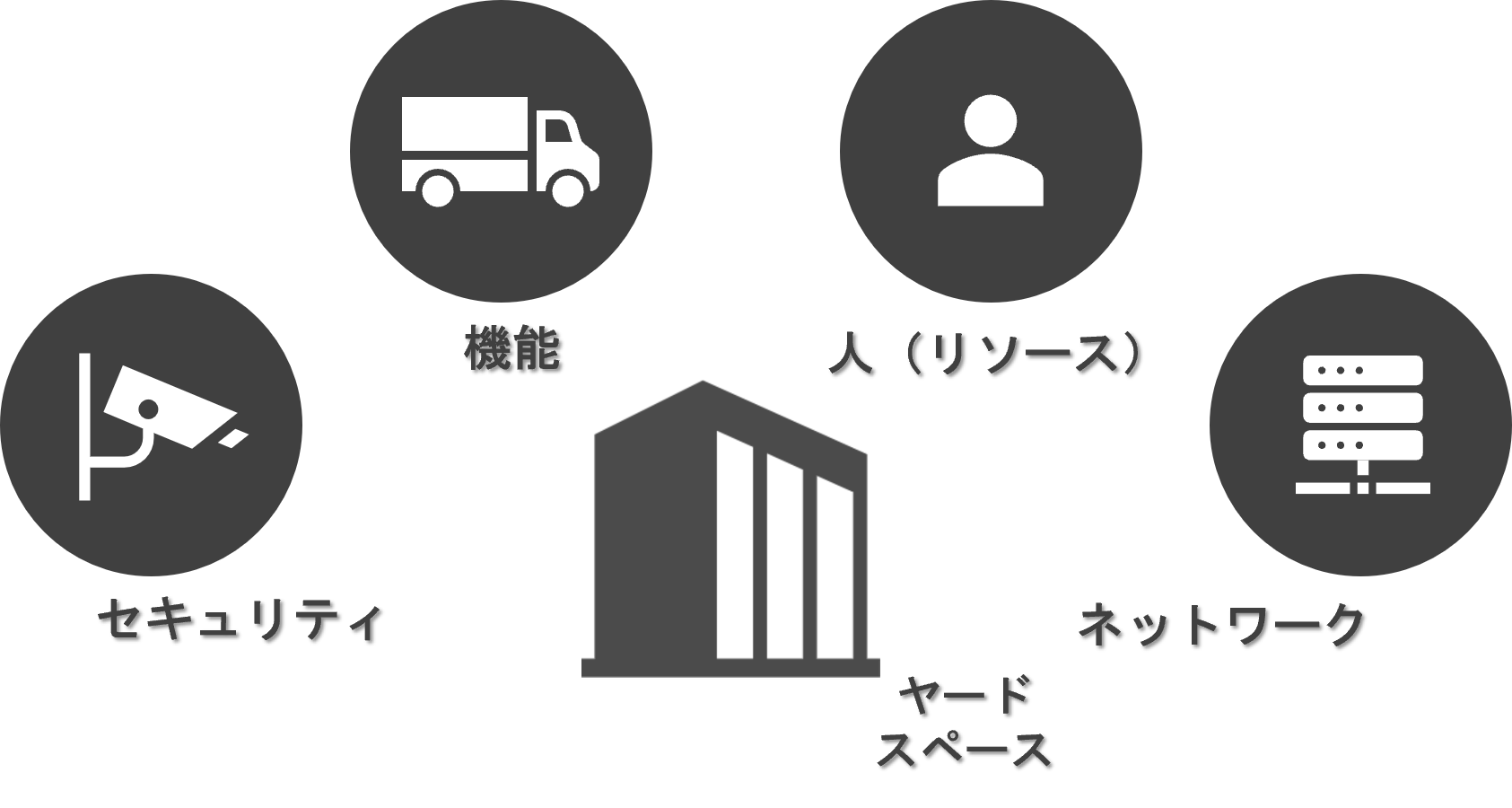

当社は、PCを中心としたIT資産の調達から処分まで、PCのライフサイクルをトータルでサポートするPCLCM(PCライフサイクルマネジメント)サービスを展開しています。PC管理の各プロセスを可視化することで、無駄を省き、TCOの削減に貢献することが可能です。PCレンタルに最適なサポートを付加したパッケージサービス「Assist Plus(アシストプラス)」をご用意しておりますので、ご興味のあるかたはぜひ詳細情報をご覧ください。

PCLCMサービスについて、そもそも分からない方は以下のお役立ち資料で詳しく解説しています。

➡【資料ダウンロード】PC運用にお悩みの担当者必見 PCLCMサービス導入ガイド

関連サービス

PCLCMサービスメニュー

PCレンタルパッケージAssist Plus(アシストプラス)